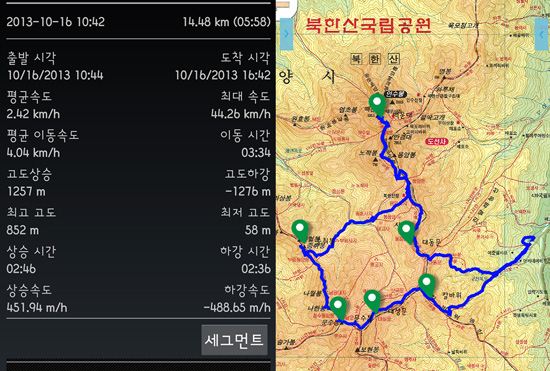

2013.10.16. 10:42 16:42 (5:58) 14.48km

2006.5.13. 토요일 토행산악회와 연합해서 다녀온 북한산. 어떤 코스로 갔다 왔는지 기억도 가물거린다. 아무튼 경치 좋은 누각에서 서울 구경하다가 험한 바윗길을 따라 백운대에 올랐던 기억이 난다.

날씨 참 좋다! 사람들이 한마디씩 거든다. “산에 안가요?” 정말 산에 안 갔다가는 바보가 될 것 같다. 점심을 먹고 가볍게 진달래능선으로 해서 대동문을 거쳐 백운대를 생각했는데 사람들이 슬슬 긁네. 아직 설악산의 피로가 근육에 남아 있는 것 같아서 한참을 망설였건만 ㅋ 생각보다 몇 시간 더 일찍 나서는 바람에 그놈의 ‘욕심’이 또 나서고 만다.

연양갱, 자유시간, 삼각김밥, 물 한 병을 하얀 비닐봉투에 넣어 산행을 시작한다. 다행히 등산화를 신었으니 망정이지... 내가 가장 싫어하는 유형의 차림으로 등산을 시작한다. 배낭을 메지 않았으니 손이 자유로울 수 없어 위험하기 짝이 없는데다가 날은 점점 더워져 방풍자켓까지 손에 들어야 한다.

칼바위능선

능선 도착까지 의례 거쳐야 하는 의식처럼 항상 산행 처음의 가파름이 사람을 힘들게 한다. 그래도 무거운 배낭이 없어서 그런지 생각보다 쉽게 능선에 도착은 한다만, ‘칼바위능선’란 명성에 걸맞게 바위길이 녹록치 않다. 대신 눈앞에 펼쳐지는 서울 도심의 풍경이 예사롭지 않다. 칼바위 최고 높이의 바위에 서 보니 이젠 성곽을 따라 저 멀리 백운대까지 한 눈에 들어 온다.

아~ 근데 이놈의 욕심. 바로 성곽 타고 북쪽으로 보이는 대동문 지나 백운대로 가면 그만인 것을 눈은 자꾸 서쪽 봉우리로 향해진다.

성곽길~문수봉

성곽이 그냥 세워졌겠냐? 성곽에 올라서려면 칼바위에서 조금 내려와 수직에 가파른 천해의 장연 방어선을 지나야 한다. 칼바위 갈림길에서 거침없이 발걸음을 왼쪽 문수봉으로 돌린다. 문수봉으로 가는 길 내내 나와 엎치락뒤치락 하는 한 아저씨... 연세 치고 대단하시다. 괜한 욕심에 괜한 객기까지 더해지니 체력은 핸드폰 배터리 닳듯 빠르게 하향 곡선을 긋는 것 같다. 다행히 잠룡봉을 기점으로 대남문까지의 성곽길은 내리막이다. 대남문의 경치를 감상하며 땀을 훔치는 동안 그 아저씨 냉큼 나를 앞서 가신다. 대단하셔...

숨을 고르고 막바지 오르막에 박차를 가한다. 조금씩 보이는 문수봉의 모습이 기가 찰 정도로 멋지다. 등산로는 문수봉을 비껴 나 있다. 문수봉이 멋지게 보이는 만큼 접근이 어렵다. 한 손에는 비닐 봉투를 들고 곡예하듯 문수봉에 오른다. 문수봉 바로 아래에서는 아까 그 아저씨 무리가 점심을 즐기고 계신다. 나도 허연 봉투를 풀어 삼각김밥을 베어 문다. 아~ 좋다. 이 맛에 산에 오는 것이여~. 범인이 감히 접근 못하는 바위 위에 앉아 있으니 잠시나마 이 세상에 ‘유아독존’이 되어 본다.

나한봉~나월봉~증취봉

배를 채우고 나니 잠시 그냥 하산할까 말까 고민. 다시 길을 다잡는데, 어느덧 능선은 북으로 향한다. 나한봉에 들어서시 서울 은평구 쪽이 훤히 보인다. 그리고 이제부터는 백운대가 능선 상으로는 가장 멀리 있는데도 가장 잘 보이는 위치가 되고 만다. 단풍 사이로 보이는 백운대, 말로 표현할 수 없는 매력덩어리다. 내 어찌 발길을 돌리랴.

나월봉을 지날 때는 우회로가 있는데도 험한 바위길을 택한다. 그냥 지나칠 뻔했는데, 한 아주머니께서 꾸역꾸역 내려오시는 모양을 보고는 알았다. 길이 험한데 참 기묘한 바위 모양이다. 가파른 바위가 ‘V’ 도랑 길을로 이어져 윗 부분은 하늘로 향하는 문 비슷한 형상을 하고 있는데, 어찌 보면 여자의 생식기 같은 모양이기도 하다.

나월봉을 지나자 다시 성곽이 나타나는데 아직 복원하지 않은 모양새다. 어쩐지 이 모양새가 더 정겹게 느껴진다.

다시 오르막길을 오르니 증취봉이다. 생각 같아서는 응혈봉을 지나 의상봉까지 돌아보고 싶은 욕심이었는데, 능선길을 찾을 수 없었다. 얼마간을 두리번거리다 뉘에게 물어보려니 때마침 사람도 다 사라지고 없고, 시간도 그렇고 해서 그냥 자리를 피한다.

이제부터 태고사까지는 하산길 같다. 그렇게 한참을 내려오니 더 이상 올라가기가 싫다. 몸도 이제 피로감을 나타낸다.

북한산대피소~백운대

그냥 포기하고 싶어도 이제 들머리의 정반대방향에 서고 말았으니 돌아가더라도 저놈의 능선까지는 가야한다. 아님 돈 톡톡 털어 택시를 타고가? 태고사 쪽에서 길을 잃고 잠시 헤매다 다시 되돌아오는데 그 시간과 에너지가 어찌나 아깝게 느껴지던지...

숨을 한 번도 쉬지 않고 다름질 치려는지 나도 내가 믿겨지질 않는다. 1.1km의 새로운 길을 쉬지 않고 오른다. 땀이 온 몸에서 경쟁하듯 쏟아진다.

<좌: 옛 산성 성곽 모습 | 우: 북한산대피소, 무너진 석탑에 지나는 길손마다 정성을 보탠다>

이제 1.5km... 산성주능선이다. 평일인데도 웬 사람들이 이리 많냐? 백운대에 가까워질수록 여기저기 등산로를 타고 모여드는 인파가 상상을 초월할 정도다. 웬만한 보통 국립공원의 주말 수준이다. 정상은 더하다. 이리 저리 봐서 아니다 싶은 사람이면 기회가 될 때 언능 추월을 해야 한다. 앞 사람 따라가다가는 언제 갈지 모른다.

7년하고도 몇 개월이 지난 후 다시 찾은 백운대! 예전엔 백운대 코앞 길은 일방통행이라 한참을 기다려야 했는데 이젠 양방향 소통이다. 이게 그동안 달라진 점이다.

정상에는 미어터지는 사람들 때문에 오래 서 있을 수도 없다. 정상 바로 밑 바위에 앉아 잠시 양말을 벗고는 서울사람들을 내 발바닥 아래 놓아 본다. ㅋㅋㅋ 죄송합니다. 서울샌님들.

대동문

이제 체력이 바닥이다. 아니 솔직히 배고프다. 그리 먼 길을 돌아다녔는데 연양갱과 삼각김밥 한 개로 때웠으니. 북한산대피소에서 대동문까지는 산책길 수준이다. 가족과 함께 쉬이 걸으면 좋을 길이다. 하지만 난 열심히 걷는다. 강의 마지막 시간까지 맞춰가고 싶다. 대동문이고 뭐고 쳐다볼 생각도 없이 하산길로 접어든다.

아고 다리야... 어떻게 2.1km를 허기달래며 내려왔는지도 모르겠다. 처음 들어섰던 들머리가 날머리가 되어 눈에 들어오니 마냥 기쁠 뿐이다.

언제 다시 이런 기회가 올수 있겠어. 몸은 좀 힘들었지만, 원 없이 북한산을 휘젓고 다닌 것 같아 뿌듯하다.

저녁시간을 술로 적시니 몸이 힘없이 휘청거리니, 내 몸뚱이한테 미안할 뿐이네.

'산행 이야기' 카테고리의 다른 글

| 계방산 산행이야기_2013.12.28. (0) | 2014.09.10 |

|---|---|

| 괴산 산막이옛길_2013.11.09. (0) | 2014.09.10 |

| 설악산, 한계령-대청봉-설악동_2013.10.12. (0) | 2014.09.10 |

| 방장산 산행이야기_2013.10.03. (0) | 2014.09.10 |

| 누군가 내 뒷모습을 보고있다2 (0) | 2014.09.10 |