겨울산행

겨울산행은 언제나 따듯한 이부자리의 유혹과 한 판 싸움으로 시작된다. 6:30출발을 위해 맞춰 놓은 알람이 거칠게 울려대건만 따듯한 잠자리는 여전히 포근하다.

3명

또 동창회를 하고 말았다. 힘들면 중간에 내려와도 되고, 그것도 고되면 아예 좋은 장소를 적극추천하지, 무심하기는... 하긴 그 사람들 나를 무심타고 하겠지.

총무에게 미안하네

가는 길이 대전을 거쳐 가는 것이다. 공주에서 유성까지 한 차로 갔으면 되는데. 지난 산행 때 술로 고생한 후로 술은 끊은 것은 아니지만... 후유증이 컸다. 속이 많이 상했는지 술이 잘 다스려지지 않는다. 그래 어젠 술을 안 먹었으니 오늘은 조금 다르겠지?

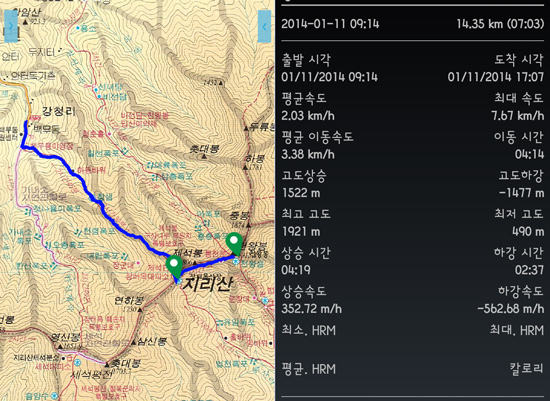

2014.01.11.(토) 09:14~17:07, 7시간 | 지리산 백무동~장터목~천왕봉 왕복, 14.34km

지난 산행

지난 산행에 추위에 고생했는지 옷을 껴입고 움직이는 품이 둔해 보인다. 다행(?)히 날은 그리 춥지 않다. 바람도 얌전하다.

관광버스에서 한 무리의 사람들이 내린다. 아무래도 좁은 길에서 밀릴 것 같아 저 사람들 떼어 놓고 가야할 것 같은데, 오늘따라 게스트김님이 옷매무새 단장하는데 시간이 많이 걸린다. 어쩐 일인지 않던 행동을 본인다.

심장마비 주의

1.8km를 걸으니 하동바위다. 틈을 봐 내내 관광버스 사람들을 하나하나 따돌리고 올라 일행을 기다리는데 한참 만에 모습을 보인다. 무진장 힘들어 보인다. 나도 하동바위까지는 몰랐는데 점점 컨디션이 영 아닌 것을 알기 시작했다.

씩씩하게 큰 걸음을 떼는 천규와의 거리는 점점 멀어지는 듯 하더니 소지봉 바로 아래 가파른 길에서는 뭔 일이라도 생길 것처럼 내 몸이 천근만근 같더라. 오르던 중 길 오른 편에 그리 크지도 않은 아크릴 표지판의 ‘심장마비 사망사고 지점’이란 글씨가 엄청 선명하게 보이는 것이여. 그걸 봐서 그런지 몸이 더 그런다. 허기와 함께 다리에 힘이 쪽 빠지고... 뭐 ‘의지’라는 것으로 더 이상 태울 것이 없는 것 같다. 그 놈의 가파른 고개를 올라 조금만 더 올라가면 소지봉 정상에 따듯한 공터까지 가서 쉬면되는데 도저히 안 되겠기에 배낭 안의 간식이란 간식을 모조리 먹어치운다. 이런 건 처음이야~ 정말. 대부분 간식을 남겨갔는데...

이미 허벅지를 거쳐 엉덩이 근육까지 힘이 쪽~ 바졌다. 젖산이 온 몸에 퍼진 것 같다.

그나저나 게스트김께서는 나보다 신내림이 더 심한 것 같다.

<좌: 가운데 움푹 들어간 곳이 장터목 | 우: 장터목 대피소 전경>

2:8의 법칙 적용?

몸이 그리 고단하니 오르는 내내 경치를 즐길 수나 있겠어?

2:8의 법칙이라고 들어봤나? 오늘은 그 확실한 2할의 주인공만 확인한 샘이 되는 거 같다. 게스트김이 오늘 평상선생의 입장이 되어보니 그 씁쓸함의 정체를 알 것 같다고 한다. 나도 그랬지. 대체 사람들은 산을 오르다 왜 예의 없이 생뚱맞게 갑자기 멈춰 서는지, 왜 자꾸 뒷사람들을 힐끗 쳐다보는지 말여.

<장터목 가는 길의 눈꽃, 서리꽃>

장터목 산장

장터목 대피소는 유럽풍으로 곱게 새 단장을 했다. 꼭 22년 전 가을에 친구들과 지리산 뱀사골부터 천왕봉을 거치는 종단을 할 때 이 산장 푸세식 화장실에서 민주화에 목말라하던 학생들의 낙서를 보면서 응가를 보던 기억이 난다.

거대한 산이 지역 간 오고감을 가로막고 있어 이 높은 곳에서 서로의 물건을 교환하는 장이 서게 되서 이름이 ‘장터목’이라고 한다.

<장터목을 지나면, 이제 키큰 나무가 살 수 없다. 주목과 몇 그루의 고사목이 자리를...>

22년이란 세월

나도 포기할까 했다. 여기 장터목에서 그냥 푹~ 쉬고 싶다. 오늘은 그냥 그렇다.

천왕봉으로 향하는 첫 관문은 어김없이 가파름이다. 잠시 휴식을 취했던 다리 근육에 또 힘이 쪽 빠진다. 그나마 고지가 높아지다 보니 나무가 드물어 멋진 경치를 볼 수 있다. 내린 눈이 녹지 않고 쌓이고 쌓인 것이 아마 사람 키 정도는 되는 것 같다. 조금씩 그렇게 자연이 주는 선물에 녹아들면서 육체의 고통에는 관심을 끄게 된다.

통천문을 지나 막바지 오르막을 오르니 거대한 산맥의 최고봉이라고 하기엔 소박한 표지석에 인증샷을 찍으려는 사람들로 가득하다.

지난 단풍철 설악산 때와는 달리 여기 오는 사람들은 이 시기에 찾는 등산 매니아 정도 되니 인증샷 찍는데 질서 있게 줄도 잘 서고, 오르내리는 길에 길을 비켜주면 서로 감사의 인사를 건넨다. 몸은 힘들지만 산을 좋아하는 사람들을 만나니 맘은 흐뭇하다.

22년 전 친구들과 함께 찍었던 사진이나 찾아볼까?

<좌: 눈 솔방울 | 중:눈이 쌓여서 녹질 않는다 | 우: 천왕봉 마지막 관문 '통천문'>

<좌: 줄 잘 선 착한 천규 | 우: 천왕봉에서 멀리 노고단까지 보인다.>

내려오는 길...

우리가 참 가파른 산을 올랐다는 것을 새삼 깨닫게 되었다. 그리 쉴 틈도 없이 가파르게 전개되는 코스였다.

어느새 8시간 가까운 산행을 마치고 나니 해가 서쪽 산으로 홀라당 숨어버렸다.

<좌: 하산길 장터목 누룽지탕, 라면, 김밥, 술... | 우: 겨우살이가 고즈넉하게 겨울을 지키고 있다>

힘든 하루

힘든 하루였다. 그래서 그런지 뒤풀이는 그리 길지 않았다.

오고가고... 대전까지 갔어도 됐는데 끝까지 안전운전해준 마라토너 고생 많았다.

오늘 하루만큼은 평상선생으로 빙의하신 게스트김 제일 힘들었겠네.

'산행 이야기' 카테고리의 다른 글

| 태안 백화산 산행이야기_2014.03.08. (0) | 2014.09.10 |

|---|---|

| [대중교통] 불암산~수락산 산행이야기_2014.02.08. (0) | 2014.09.10 |

| 계방산 산행이야기_2013.12.28. (0) | 2014.09.10 |

| 괴산 산막이옛길_2013.11.09. (0) | 2014.09.10 |

| 두 번째 찾은 북한산_2013.10.16. (0) | 2014.09.10 |