연휴 기간에 가족행사로 대구를 찾은 김에 팔공산을 오르려 했는데, 가족과 함께 하다 보니 갓바위만 가볍게 다녀왔다. 이름도 ‘팔공’이 뭐냐? 대도심에 위치한 곳인지라 그리 기대를 않던 산인데, 갓바위 가는 길에 보이는 팔공산 산세가 장난이 아니다. 한 주 동안 내 맘을 흔들어 놓던 팔공산을 드디어 맞이한다.

KTX 06:43 | 15.08 <15:48>

대전역~동대구역을 오가는 기차시간이다. 이 시간에 모든 일정이 맞춰졌다. 산행 시간도 이 시간 내에서 여유 있게 조정을 했지만 처음 와보는 산에서 시간을 맞추기란 그리 쉬운 일이 아니다. 더군다나 당일 몸 상태도 큰 변수가 된다.

101-01번 동대구역~파계사 1,200원 | 급행1번 동화사~동대구역 1,600원

대구는 대경카드라는 교통카드를 이용한다. KB카드 말고 다른 것은 소용 없나보다. 산행을 위해 여러 군데 다녀봤지만, 내가 소지하고 있는 카드가 안 먹히는 곳은 대구가 처음이었다. 천 원짜리 몇 장 챙겨 다니길 잘했다.

파계사→파계봉→톱날능선→서봉→비로봉→동봉→염불봉→동화사 (12.3km 5:25)

*볼일 보기

휴일 이 시간이면 이른 시간인가? 파계지구 주차장이 썰렁하다. 동대구역에서 아침을, 파계 주차장 화장실에서 볼일을 보니 예상 시간보다 많이 지체됐다. 여기 화장실은 뚱뚱한 사람은 변기에 앉거나 일어서기도 힘들 정도로 비좁다. 언제부터인가 ‘볼일 보기’가 일정의 한 부분이 되어버린 것 같다. 초등학교 때는 푸세식 변소가 무서워 같은 푸세식 이라도 편안한 집까지 뛰어갔다 온 기억이 있다. 그 후로는 정확한 배변 주기로 학교에서 큰 걸 본적이 없다. 그런 내게 ‘술’은 많은 변화를 가져온다. 그 요물 때문에 화장실과 관련된 이런 저런 웃낀 일도 발생하기도 하고... 산행이 생활의 일부가 된 후로, 특히 원거리 산행, 산행 시작 전에 볼일을 보는 것이 가장 홀가분하다. 그렇지 못하면 어쩔 수 없이 야생에서 볼일을 봐야 하는데, 남들에게 피해를 주지 않게 흔적을 남기지 않도록 고도의 기술을 이용해야 하는 수고를 곁들여야하기 때문이다. 그 기술을 쓰지 않는 일부 몰지각한 사람들 때문에 지난겨울 산행에서 그걸 밟아 얼마나 찝찝해 했는지.

*파계사~마당재

파계사까지는 잘 포장된 도로와 함께 숲이 우거져 햇살걱정을 따로 할 필요는 없다. 하지만 날씨 탓인지 온몸에서 뿜어져 나오는 땀방울이 아직 본격 산행이 시작되지도 않았는데 뚝~뚝. 파계사는 아홉 개의 물줄기가 합쳐진다는 속뜻이 있다고 한다. 이름과는 달리 파계사부터 파계재까지 등산로는 계곡을 따라 나 있는데, 물이 한 방울도 보이지 않는다. 산 전체가 흙과 자갈이 섞인 형태로 흙이 더 배합된 것 같다. 물이 전부 돌덩이들 아래로 몰래몰래 흐르나 보다. 돌이 잘 쪼개지는 성질을 지니고 있어 다양한 모습의 바위는 많은데 커다란 바위는 없다. 산행길 내내 우거진 숲이 햇볕을 가려준다. 분홍 철쭉이 초록에 밀려 힘을 못 쓴다.

<파계재에서 동봉까지 6km 넘는다 | 톱날능선 전까지 내내 숲이 우거져 풍경을 보기 어려웠다>

*톱날능선

숲이 우거져 좋기는 하다만 그래도 가끔은 뷰포인트를 선사해야 산꾼의 고단함이 달래지는데, 잘 쪼개지는 돌의 성질 때문에 그런 포인트조차 갖질 못하는 것 같다. 2박 3일 동안 오랜만에 빡센 야근을 했더니 몸이 말을 듣지 않는다. 톱날능선 바로 밑에서 주저 않아 얼음물만 집어 삼킨다. 가끔씩 나무사이로 어렴풋이 보이는 톱날능선은 바위가 사각 형태로 세워져 있는 모습이 톱의 날을 보는 것 같다. 그래서 톱날 능선이라고 하는 것 같다. 톱날 능선 바위에 올라서니 사위가 보인다. 아직 남아 있는 철쭉과 초록 숲, 바위가 잘 어울린다. 멋진 경치에 사람들이 연신 탄성을 지른다. 그 탄성도 잠시, 보이는 바와 같이 위험하게 보이던 톱날 능선은 서봉까지의 대부분의 구간이 출입이 통제되어 능선 북쪽 아래편으로 우회로를 이용해야 한다. 팔공산이 국립공원으로 거듭나려면, 지역주민들의 재산권 행사 건이 가장 큰 걸림돌일 것이다. 국립공원으로 지정되어야 이런 저런 아쉬운 구간에 대한 기본적인 안전 조치가 취해져 산행의 재미를 더 해줄 것 같구나.

<상좌: 톱날능선에서 북쪽 군위로 뻗은 산줄기 | 상중: 지나온 파계능선 | 상우: 멀리 비로봉이 보인다

하: 그냥 봐도 능선이 톱니 같다 >

*서봉~비로봉~동봉~염불봉

한티재부터 갓바위(관봉)까지만의 능선 길이만 15.6km가 된다. 내 처음 잡은 산행 코스는 다음날 출근을 생각해서 파계재부터 최소한 신령재까지는 가서 동화사로 내려오려는 것이었다.

하지만 몸이 영 안 따라준다. 서봉 턱밑에서는 발걸음이 무거워져 몇 번이나 길바닥에 멈춰섰다. 기차시간을 생각하자니 맘은 급해지고 산행은 더디기만 하니... 서봉(삼성봉)에 오르니 지나왔던 능선과 거쳐 가야할 비로봉과 동봉이 뚜렷하게 보인다. 적당한 자리를 잡아 끼니를 해결하자니 도저히 먹히지 않아 김밥을 남긴다. 이제 어쩌지? 그래도 염불봉까지 가면 동화사는 금방이니, 맘을 다잡는다.

<서봉에서 바라본 천문대-비로봉-동봉>

비로봉은 동봉 가는 능선길에 다시 600미터를 올라야 한다. 우이 씨~. 그래도 여기까지 왔는데 가봐야지? 개방된지 얼마 안 되는지 뭉개진 철조망이 보인다. 계룡산 천황봉은 언제쯤이나 돌아 올려나. 비로봉 오르는 길에 바위틈에 자리를 잡은 오래된 철쭉 한그루를 본다. 얼마나 고단할까? 다른 것들은 모두 꽃을 떨어트리고 녹색잎을 틔웠건만 열악한 환경 탓인지 이제야 꽃잎을 활짝 피우고 있다. 비로봉은 무시무시한 철탑으로 점령당했다. 삭막하다. 다시 내려갔다 동봉을 향해 오른다. 아~ 그런데 동봉 거의 다 와 바위에 새겨진 불상이 있는데, 비로봉과 통하는 능선길이 보인다. 비로봉 가는 길에 갈림 길이 있었는데 고민하다 걍 내려왔는데 아쉽다. 동봉이 여기 사람들에게 가장 유명한가 보다. 서봉부터 보이기 시작한 등산객의 모습이 동봉에서 절정을 이룬다.

<좌상: 개방한지 얼마 안되서 그런지 썰렁한 비로봉 정상, 제단 | 좌하: 정상서 바라본 천문대

우: 바위 틈 철쭉나무, 수령이 꽤 되어 보이는데 상태가 저렇다보니 키는 크기 않다>

지나는 누군가 바위와 철쭉 한 세트로 정원에 옮겨 놓고 싶다고 탄성을 지르더만, 말이라도 좀 참아주세요. 저기 저곳이 저들이 있을 곳이랍니다.

<동봉에서 바라본 좌: 팔공산 최고봉(비로봉 1,193m)은 인간이 꽂아 높은 철탑으로 흉물스레 변해버렸다

중: 멀리 보이는 곳이 갓바위(관봉) | 우: 염불봉>

동봉에서의 경치감상도 잠시, 이제 기차시간에 다다라 하산길은 전쟁터다. 도저히 이대로 무지막지하게 내려가다가는 내 몸이 성치 않을 것 같다. 하는 수 없이 혹시라도 몇 십분 후의 상행선에 기차시간이 있는지 본부(집)에 있는 마눌님께 도움을 요청한다.

참 다행이다. 그 시간에 자리가 있다. 좀 숨통이 튼다. 그나저나 염불봉은 언제 지났는지 모르겠다.

동화사를 둘러볼 틈도 없이 화장실에서 땀으로 젖은 옷을 갈아입고 급행1번 버스를 잡아 탄다. 에어컨이 시원하게 나온다. KTX 시원한 맥주 한캔을 조금씩 나눠마신다. 쓴 맛도 달게 느껴진다.

그리 힘든 코스는 아닌 것 같았는데, 며칠 안 하던 야근과 긴장 탓에 몸뚱이가 힘에 부쳤나보다. 오랜만에 산에서 힘들어 골골거렸다.

실례되는 말인지 모르지만 코스는 서봉-비로봉-동봉-갓바위 쪽이 더 나은듯하다.

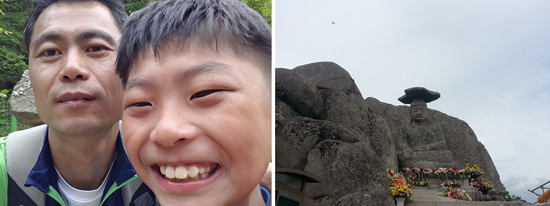

<지난 석가탄신일 연휴에 아들과 함께 갓바위(관봉)에 올랐다. 힘들어 헉헉대면서도 웃으며 다름질치는 녀석을 보니 대견스럽다. "경식아! 갓바위에서 소원을 빌면 누구에게나 한 가지씩은 들어준다는데, 넌 뭘 기원했니?">

'산행 이야기' 카테고리의 다른 글

| 백암산 산행이야기_2013.06.30. (0) | 2014.09.04 |

|---|---|

| 대간한 공주대간 산행이야기_2013.06.08. (1) | 2014.09.04 |

| 골산과 육산을 함께 하는, 황매산_2013.05.11. (0) | 2014.09.04 |

| 숨어 있던 계룡산의 모습_2013.05.04. (0) | 2014.09.03 |

| [대중교통] 운악산 산행이야기 _2013.04.28. (0) | 2014.09.03 |